8月4日に受けた血液検査で、

アミラーゼの基準値越えが判明しました。

アミラーゼは膵臓に関係する酵素で、膵炎になると数値が大きく上昇します。

膵臓に負担をかけ続ければ、

膵炎や膵臓がん、糖尿病などにつながることもあるそうです。

私はこの「アミラーゼの上昇」が、

免疫力の低下や肌荒れにも関係していると考えています。

これまでの【食生活で肌を変える実験の記録:シーズン1:視床下部性無月経と肌荒れ(酒さ)編】を経て、

8月の血液検査をきっかけに、【シーズン2:内臓に負担をかけずに肌を整える編】へ。

焦点を「女性ホルモン」から「膵臓ホルモン」へ移し、

膵臓を含む内臓全体に負担をかけすぎず、“省エネ解除”を進めていくことを目標にしています。

そこで今回は、

「内臓(膵臓)を労わる食事のポイント」

について整理しました。

シーズン2:内臓に負担をかけずに肌を整える編

8月上旬、セカンドオピニオンとして産婦人科兼内科を受診しました。

「ピルからミレーナへ移行すると無月経は珍しくなく、問題はないですよ」──そう聞いて、無月経の不安は消えました。

けれど、もうひとつの悩み

「酒さ※」はまだ残っています。

※酒さとは… ▶︎ [フィットクリニック|酒さについて] 出典:フィットクリニック

血液検査が示したのは、

栄養不足と内臓の弱り──“省エネモード”の影。

肌を強くするために、スムーズに消化吸収できる強い内臓を目指します。

内臓を強くするには消化ホルモンが必要で、女性ホルモンとは別物ですが、どちらも栄養があってこそ働けるもの。

その中でも、とくにカギになるのが

“たんぱく質の摂り方”です。

そこで8月は、

“内臓に優しい食べ方”を工夫しつつ、

栄養で体を整える挑戦を続けていきます。

足りない栄養を注ぎ込めば、体は変わるのか?

それとも、静かに時間だけが過ぎていくのか?

その答えを探すために──私は今日も、自分の体で実験を続けます。

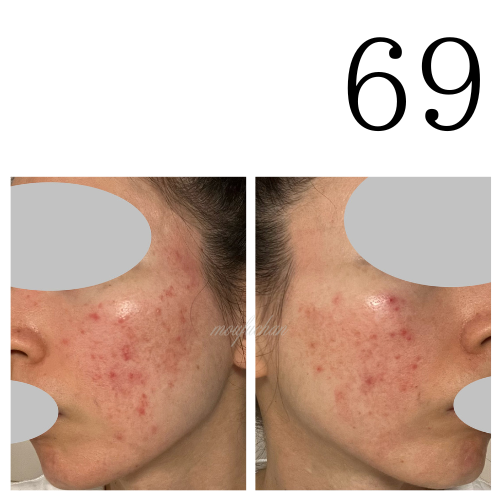

記録69日目

🗓 2025年8月9日(土)

- 副交感神経優位へ(だるさ・眠気が出る)

- 緊張→回復モードへの切り替え期

- 無理せず休む・「眠いのは治るため」と信じる

↑ ↓

- 便・肌・眠りに“好転反応”が出る

- 緊張→回復モードへの切り替え期

- 解毒・修復のスイッチが入ってきた証拠

酒さは悪化しているがツヤ肌は維持◎

朝ごはん

昼ごはん

■納豆さばサラダ雑炊

・納豆:40g

(味:リンゴ酢、梅干し)

・さば水煮:60g

・レンズ豆ごはん

・オリーブオイル:3g

■パソキッタ:サンタエレナ(ブラジルのお菓子)

■甘栗:30g

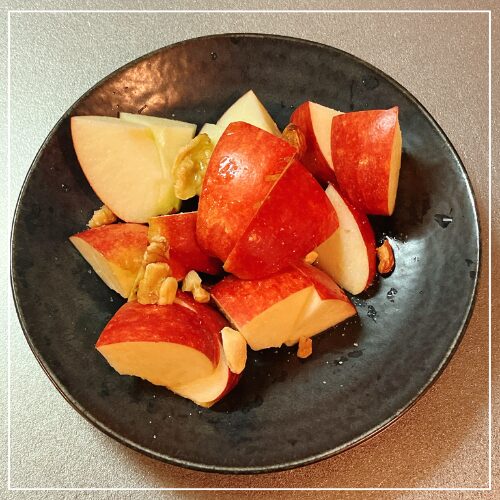

間食

夜ごはん

■鶏もも肉オーブン焼き:200g

・サラダ

■雑炊

・レンズ豆ごはん

・オリーブオイル:4g

■水ようかん:60g

✍️観察メモ

肌:食後低血圧が肌荒れの原因?

赤いぶつぶつが目立ち、肌荒れが悪化している。

昨夜の食後低血圧が関係していそうだ。食後低血圧で強い眠気が出た翌日は、決まって肌の調子が悪い。

前日の記録では、塩分不足が食後低血圧に関係していることを整理しましたが、

それだけでなく、内臓に負担がかかって眠くなる可能性もある。

1食あたりの量や、食後の消化負担を見直す必要がありそうです。

食事:間食で膵臓を労ってみる

一度に食べすぎると膵臓に負担がかかると聞き、今日は間食で血糖の波を緩やかにする作戦を試した。

ナッツ・オリーブオイル・塩をかけたりんごをおやつに取り入れ、ドカ食いを防止。

「体にやさしい間食」で膵臓を労わりながら、膵臓ホルモン(インスリンなど)の働き回復を目指す。

便:快便

色が明るく、量も十分で快調。

しばらくお休みしていた自家製ぬか漬けを再開した効果かもしれない。

体調:昨日の息苦しさは消えた

昨日の不調は抜け、息苦しさも感じない。

肌荒れが強い日はたいてい疲労感もあるが、今日はそこまでではなく、まずまずのコンディション。

【女性ホルモン】と【膵臓ホルモン】、食事管理の共通点と相違点について解説

8月の血液検査以降、「食生活で肌を変える実験の記録」は

【シーズン1:女性ホルモン回復】から【シーズン2:膵臓ホルモン回復】へと移行しました。

女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)と、膵臓ホルモン(主にインスリン)を整えるための食事管理には、共通する点もあれば、注意すべき点の違いもあります。

ここでは、それぞれの働きとポイントをわかりやすく整理していきます。

共通点:基本は「バランス」と「規則正しい食事」

ホルモンの種類が違っても、体を整える基本は共通しています。

どちらも「多品目・多色・適量・規則正しく」が土台です。

どちらのホルモンも「日々の積み重ね」に敏感です。

乱れたリズムは即、体調や肌に表れます。

異なるポイントと注意点

🩵 膵臓ホルモン(インスリンなど)の場合

膵臓は「食べたものを消化する」「血糖をコントロールする」二つの仕事を担っています。

そのため、糖や脂質の摂りすぎは膵臓に直接の負担となります。

- 甘いもの・油の多いもの・脂身肉・洋菓子などは控えめに

- 脂質を制限しすぎると脂溶性ビタミン(A・D・E・K)が不足するため、緑黄色野菜・魚・卵などで補う

- アルコールは膵臓へのダメージが大きいため、できるだけ控える(膵炎や糖尿病傾向がある場合は禁酒推奨)

- 一度に食べず、小分けにして消化を助ける

- 食事は腹八分目を意識し、暴飲暴食を避けて「膵臓を休ませる時間」をつくる

膵臓は沈黙の臓器とも呼ばれ、悲鳴を上げにくい臓器。

だからこそ、“無理をさせない”食べ方が大切です。

🩷 女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロンなど)の場合

女性ホルモンのバランスを保つには、「エネルギー源」「材料」「助ける栄養素」を揃えることが鍵になります。

- 植物性・動物性どちらのたんぱく質もバランスよく

- 豆腐・納豆・豆乳などの大豆製品を積極的に(イソフラボン・フィトエストロゲンが豊富)

- 更年期や卵巣機能の低下が気になる年代は、カルシウム・ビタミンD・Eも意識

- ナッツやごまはホルモンに良い脂質源だが、食べすぎ注意

- 極端なダイエットや偏食は、ホルモン分泌そのものを乱す

女性ホルモンを整えるには、「不足させない」「極端を避ける」ことが最重要。

食べて整える、が基本姿勢です。

まとめ:膵臓を労わることが“肌の回復力”を支える

どちらのホルモンも、基本は「バランスよく・多品目・適量・規則正しく」。

ただし、注目すべきポイントには違いがあります。

どちらのホルモンも、暴飲暴食・極端な食事制限・加工食品や砂糖のとりすぎはNG。

「心地よい食事リズム」を続けることが、内臓にも肌にも優しい省エネ解除の第一歩です。

🔗 関連リンク

見ていただき、

ありがとうございました。

内臓を強くするのもね、

筋トレと同じなの。

コツコツ続けるの。

近道も、裏ワザも、ないの。

\記録のまとめ・新しい記事はこちら/

コメント